Edgar Mönch

-

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: Kolya Panhuyzen

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: Kolya Panhuyzen -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: Seltene gitarrenGitarrenbauer: Seltene Gitarren

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: Seltene gitarrenGitarrenbauer: Seltene Gitarren -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: La Canada

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: La Canada -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: Seltene Gitarren

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar MönchGitarrenbauer: Seltene Gitarren -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch

AusverkauftAusverkauftGitarrenbauer: Edgar Mönch -

Edgar Mönch - 1958

Normaler Preis $14,218Verkaufspreis $14,218 Normaler PreisGrundpreis pro Steuerfrei (0% BM)$0Spare: $-14,218Gitarrenbauer: Edgar Mönch

Das könnte Dich auch interessieren über Edgar Mönch

Frühe Jahre: Vom Musiker zum Gitarrenbauer

Edgar Mönch wurde am 29. Oktober 1907 in Leipzig geboren. Seine Mutter war eine russische Pianistin, sein Vater Geiger und Kapellmeister – die Musik war somit von Anfang an Teil seines Lebens. Mönch verbrachte seine Kindheit in Russland, besuchte dort die Schule und studierte später Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Danzig sowie Geige am Konservatorium in Prag. Diese seltene Kombination aus technischer Präzision und musikalischem Feingefühl prägte sein späteres Werk als Gitarrenbauer.

Zum Gitarrenbau fand Mönch während seiner Kriegsgefangenschaft in England (1944–1947). In einem Y.M.C.A.-Camp richtete ein Breslauer Geigenbauer eine Musikinstrumentenwerkstatt ein: Er reparierte Streichinstrumente, Mönch übernahm die Zupfinstrumente – und lernte dabei, eine Gitarre von Grund auf zu bauen. Mangels Tonholz wurden unrettbare Altgitarren zerlegt und aus brauchbaren Teilen neu zusammengesetzt. Nach der Repatriierung 1947 lernte Mönch seine spätere Frau Toni kennen, 1948 heirateten sie.

Die Anfänge des Gitarrenbaus in München

Seine ersten Gitarren entstanden nachweislich bereits in Ludwigsburg; ab 1948 arbeitete Mönch in München. In einem kleinen Pensionszimmer – Werkstatt und Wohnraum zugleich – begann er mit minimaler Ausstattung: eine Hobelbank, ein selbst gebauter Arbeitstisch und mühsam beschafftes Handwerkzeug (sein Brautkleid wurde gegen einen Hobel eingetauscht). Alle Arbeitsschritte erfolgten von Hand, inklusive der Schellack-Handpolitur, für die der Lack damals aus Holland besorgt werden musste. Für eine Gitarre veranschlagte er etwa 120 Stunden. Nach vielen Experimenten legte er sich bewusst auf eine spanische Form fest, die er bis zuletzt beibehielt – überzeugt davon, dass die Korpusform maßgeblich den Ton bestimmt.

Die Instrumente der „Münchner Epoche“ (1948–1964) gelten bis heute als besonders charakteristisch: hohe handwerkliche Ansprüche, subtile Materialwahl, eine bewusst schlichte Ästhetik und außergewöhnliches klangliches Potenzial.

Einfluss aus Spanien – Das Studium bei Marcelo Barbero

1952 vertiefte Mönch seine Kenntnisse in Madrid beim bedeutenden Gitarrenbauer Marcelo Barbero. Dort lernte er u. a. die spanische Fertigung der Rosetten und studierte barbero-typische Deckenbeleistungen. Anders als viele deutsche Kollegen suchte Mönch seine Inspiration direkt in Spanien – zu jener Zeit eine Besonderheit. Barbero, der nach dem Tod von Santos Hernández zeitweise für dessen Witwe arbeitete, genoss für Konzert- und Flamencogitarren höchstes Ansehen.

Der spätere Barbero-Schüler Arcángel Fernández berichtete, sein Meister habe oft mit großer Hochachtung von Mönch gesprochen. Mönch übernahm sogar das Deckenbeleistungssystem einer Barbero-Zypressengitarre von 1948 in ein eigenes Rio-Palisander-Instrument von 1952 – ein Beispiel für den fruchtbaren Austausch zwischen deutscher Präzision und spanischer Klangideale.

Die berühmte Zypressengitarre von 1959

Besonders bemerkenswert ist Mönchs Zypressengitarre von 1959 (Fichtendecke; Boden & Zargen Zypresse) – in Deutschland zu dieser Zeit ungewöhnlich, da Zypresse meist mit Flamenco assoziiert wurde. Historisch ist Zypresse jedoch seit dem 19. Jahrhundert ein spanisches Konzertgitarrenholz (u. a. Antonio de Torres’ „La Leona“ von 1856). Die Wahl zeugt von Mönchs Spanien-Erfahrung und seiner Bereitschaft zu klanglich motivierter Materialwahl.

Bis vor Kurzem wenig bekannt: Ein zweites Zypresseninstrument entstand – die erste in Kanada gebaute Mönch (1965) zeigte erneut Boden & Zargen aus Zypresse. Beide zählen heute zu den seltensten Mönch-Gitarren.

Internationale Anerkennung und Auswanderung nach Kanada

1964/65 reiste Mönch zu seiner Schwester nach Toronto und erhielt von einem deutschen Musikhausinhaber einen Exklusivvertrag: Er kaufte alle Instrumente, die Mönch baute. Da der Hauptabsatzmarkt ohnehin Amerika war, wanderte die Familie 1965 nach Kanada aus und blieb bis 1971. Zuvor hatte bereits Albert Augustine (New York) die Alleinvertretung für Nord- und Südamerika geführt.

In dieser Zeit gab Mönch sein Wissen großzügig weiter. Zu seinen Schülern zählen John (Jean-Claude) Larrivée, Kolya Panhuyzen (sein Neffe), Ken Bowen und Joseph Kurek. Während Larrivée später ein größeres Unternehmen aufbaute, gehört Panhuyzen heute zu den international renommierten Konzertgitarrenbauern.

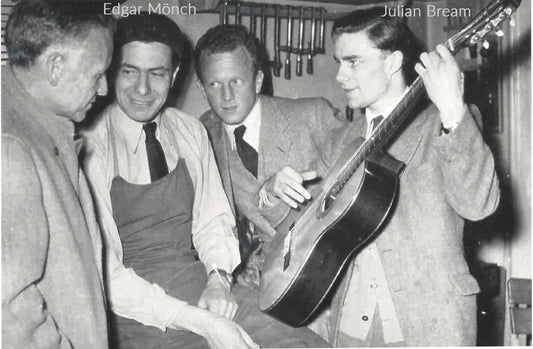

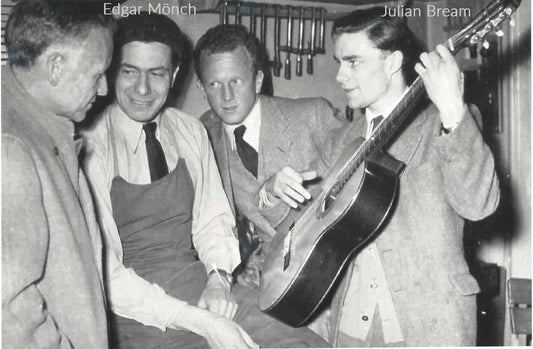

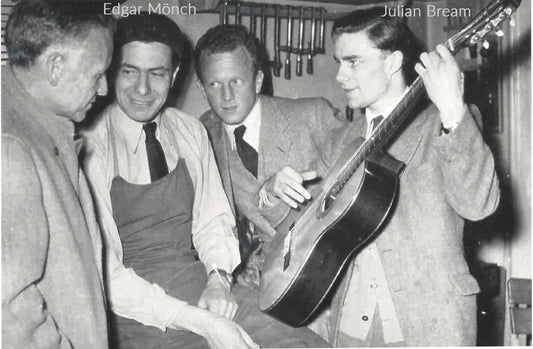

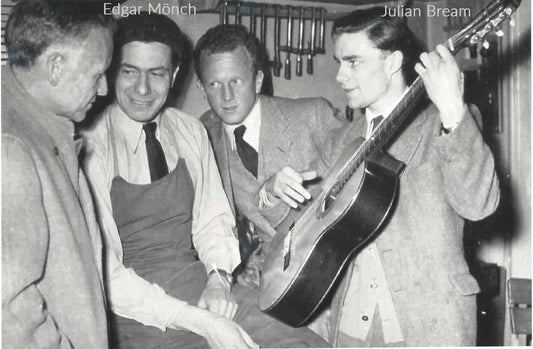

Weltweit spielten führende Künstler Mönch-Gitarren: Andrés Segovia, Julian Bream, John Williams, Vicente Gomez u. v. a. Ein besonderes Dokument: Segovia sprach auf Band die Worte „I have the pleasure playing a guitar belonging to John Williams, made by the great guitarmaker Mr. Mönch.“ Bream konzertierte Ende der 1950er Jahre mehrfach auf Mönch-Instrumenten und nahm 1960 die Konzerte von Malcolm Arnold (op. 67) und Mauro Giuliani (op. 30) mit einer Mönch von 1959 auf.

Rückkehr nach Deutschland und späte Jahre

1971 kehrte Mönch nach Deutschland zurück und arbeitete in Freiburg/Staufen. Er behielt das kanadische Vertriebsmodell bei: Die gebauten Gitarren gingen gesammelt an ein örtliches Musikhaus, wodurch der direkte Kontakt zu Spielern geringer wurde. Viele Instrumente wurden umgehend nach Japan und in die USA exportiert – ein Grund, warum Mönchs Name in Mitteleuropa mit der Zeit weniger präsent war.

Für seinen Sohn Edgar „Edi“ Mönch jr. fertigte er mehrere Herzensinstrumente: zwei Palisandermodelle (Fichte und Zeder) sowie eine seltene Ahorn-Gitarre (vermutlich die einzige Mönch aus Riegelahorn). In seinen letzten Jahren baute Mönch vermehrt Zederndecken; sein letztes dokumentiertes Instrument ist eine Zeder/Rio-Palisander von 1976. Der frühe Tod seines Sohnes am 16.12.1976 traf die Familie schwer; zwei Monate später, am 16. Februar 1977, verstarb Edgar Mönch im 70. Lebensjahr.

Vermächtnis und Bedeutung

Edgar Mönch baute insgesamt etwa 350 Gitarren und 17 Lauten. Seine Instrumente stehen für handwerkliche Perfektion, bewusst schlichte, zeitlose Formgebung und außergewöhnliches Klangpotenzial. Seine Werke fanden weltweit Verbreitung – von Europa über Nordafrika und Hawaii bis nach Australien und besonders Japan. Viele Gitarren der Freiburger Zeit wurden direkt in diese Märkte verkauft.

Dass Mönch heute seltener genannt wird als Hauser I & II oder Richard Jacob „Weissgerber“, liegt weniger an der Qualität als an den Vertriebswegen: Exklusivabnahmen und Export führten dazu, dass in Deutschland vergleichsweise wenige Instrumente kursierten. Fachlich blieb Mönch seinem hohen Anspruch stets treu – pauschale Einschätzungen, seine kanadischen Gitarren seien „ökonomischer“ und weniger individuell, greifen zu kurz.

Fazit

Edgar Mönch verband in einzigartiger Weise deutsche Präzision mit dem spanischen Klangideal. Von der experimentierfreudigen Münchner Frühzeit über die marktbewusste Toronto-Phase bis zur konzentrierten Arbeit in Freiburg bleibt sein Oeuvre stilistisch geschlossen und klanglich herausragend. Seine Gitarren – von der Zypresse 1959 bis zur Zeder/Rio 1976 – sind gesuchte Sammlerstücke und Referenzen für Spieler. Mit Recht gilt er als „Stradivari des Gitarrenbaus“ und hat seinen Platz in der Hall of Fame großer guitarreros sicher.